प्राचीन भारत की कला-संस्कृति

Ancient Indian Art-culture

इतिहास का अध्ययन हमारे अतीत को जानने का एक तरीका है। इतिहास यह समझने का एक प्रयास है कि हमारे पूर्वज कैसे और क्यों रहते थे, वे किन कठिनाइयों का सामना करते थे और किस तरह से उन्होंने उन पर विजय प्राप्त की। आज के भारत में क्या हो रहा है, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हमारे लिए अतीत से परिचित होना महत्वपूर्ण है। आज इस पोस्ट को पढ़ने के बाद आपको अपने देश की महान संस्कृति का पता चल जाएगा, जो कई सदियों पहले शुरू हुई थी।

इतिहास को अब केवल तिथियों और घटनाओं के अध्ययन के रूप में नहीं माना जाता है और न ही केवल राजनीतिक घटनाओं के लिए बल्कि जीवन के कई पहलुओं को शामिल करने के लिए इतिहास का दायरा बढ़ाया गया है। इनमें जीवन के स्वभाव या पैटर्न का अध्ययन शामिल है, जिसे हम संस्कृति कहते हैं। संस्कृति को संभवतः कला, वास्तुकला, साहित्य और दर्शन से संबंधित के रूप में परिभाषित किया गया था। लेकिन अब इसमें समाज की सभी गतिविधियाँ शामिल हैं। अब इसमें राजाओं और राजनेताओं के साथ-साथ इतिहास रचने वाले आम लोगों के बारे में जानकारी शामिल है। इसमें कला और वास्तुकला का अध्ययन, भारत में भाषाओं के विकास, साहित्य और धर्म का अध्ययन शामिल है। अब हम केवल यह नहीं देखते कि समाज के कुलीन स्तर पर क्या हो रहा था। हम निचले स्तर के लोगों के हितों और चिंताओं को फिर से संगठित करने का भी प्रयास करते हैं। यह इतिहास को और अधिक रोचक बनाता है और हमें अपने समाज को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है।

|

| Ancient Indian culture |

कुलीन और सामान्य दोनों स्तरों पर हमारे समाज के निर्माण करने वाले सभी लोग, शुरुआत में भारत के मूल निवासी नहीं थे। कुछ यहां के थे तो कई अन्य क्षेत्रों से आए और भारत में बस गए। उन्होंने स्थानीय रूप से शादी की, मौजूदा लोगों के साथ घुलमिल गए और भारतीय समाज का हिस्सा बन गए। इसलिए हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के लोगों की समृद्ध विरासत है। लोगों की इतनी विशाल विविधता के कारण ही हमारे देश में धर्म, भाषा और रीति-रिवाजों की समान रूप से विशाल विविधता रही है।

इतिहास की सही समझ दो बातों पर निर्भर करती है। एक इतिहासकारों द्वारा हमें दी गई स्रोत, सामग्री का सावधानीपूर्वक और आलोचनात्मक उपयोग करके जिनका निर्णय तर्कसंगत विश्लेषण पर किया जाना चाहिए। दूसरे, ऐतिहासिक घटनाओं के कारण होते हैं और इन कारणों की पूरी जांच होनी चाहिए। सबसे बढ़कर, अतीत का भी आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाना चाहिए। इस तरह से ही ऐतिहासिक ज्ञान आगे बढ़ेगा।

भारत का अस्तित्व कई हजार साल पहले से चला आ रहा है। हम इसके बारे में उन सबूतों से जान सकते हैं जो हमारे पूर्वजों ने पीछे छोड़े हैं। निकट अतीत के लिए हमारे पास लिखित और मुद्रित अभिलेख हैं। कई बार जब छपाई का पता नहीं होता था, कागज पर हाथ से लिखे गए रिकॉर्ड होते थे। लेकिन पहले भी, जब कागज नहीं बनाया जाता था, तो सूखे ताड़ के पत्तों, बर्च के पेड़ की छाल और तांबे की प्लेटों पर अभिलेख लिखे जाते थे और कुछ मामलों में, वे बड़ी चट्टानों, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों या मिट्टी से बनी गोलियों पर खुदे होते थे। एक समय ऐसा भी था जब लेखन भी अज्ञात था। उन प्राचीन दिनों में लोगों के जीवन के बारे में हमारा ज्ञान उन वस्तुओं से आता है जिन्हें उन्होंने पीछे छोड़ दिया, उदाहरण के लिए उनके मिट्टी के बर्तन या उनके हथियार और उपकरण। ये ऐसी चीजें हैं जो ठोस हैं और जिन्हें आप देख और छू सकते हैं ।

ऐतिहासिक खजाने की खोज के खेल में ये सभी सुराग हैं लेकिन वे हमारी संस्कृति का एक हिस्सा हैं। लेकिन ये सुराग कई तरह के हो सकते हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सुराग पांडुलिपियां हैं। पांडुलिपियां प्राचीन पुस्तकें हैं, जो या तो सूखे ताड़ के पत्तों पर या बर्च के पेड़ की मोटी छाल पर या कागज पर लिखी जाती हैं। कुछ भाषाएँ जिनमें बहुत पुरानी पुस्तकें लिखी गई हैं, वे ऐसी भाषाएँ हैं जिनका उपयोग हम भारत में अब दैनिक जीवन में नहीं करते हैं, जैसे पाली और प्राकृत। अन्य संस्कृत और अरबी में लिखे गए हैं, जिनका हम अभी भी अध्ययन करते हैं और कभी-कभी अपने धार्मिक समारोहों में उपयोग करते हैं, हालांकि हम उनका उपयोग घर पर नहीं करते हैं। एक अन्य भाषा तमिल, जो दक्षिण भारत में बोली जाती है और जिसका साहित्य प्राचीन काल से आज भी प्रचलित है। इन्हें 'शास्त्रीय भाषा' कहा जाता है और दुनिया के कई हिस्सों का इतिहास विभिन्न शास्त्रीय भाषाओं में दर्ज है। यूरोप में, प्राचीन पांडुलिपियां अक्सर ग्रीक और लैटिन में लिखी जाती थीं, पश्चिमी एशिया में, वे अरबी और हिब्रू में लिखे गए थे, और चीन में, शास्त्रीय चीनी का इस्तेमाल किया गया था।

|

| प्राचीन भारत की संस्कृति |

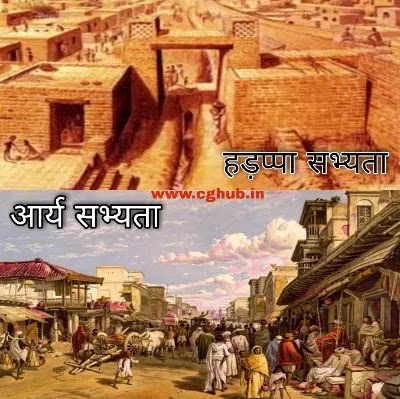

भारत का एक निरंतर इतिहास रहा है जिसमें बहुत लंबी अवधि शामिल है। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व के नवपाषाण निवास के प्रमाण मिले हैं। हालाँकि, पहली उल्लेखनीय सभ्यता भारत में 2700 ईसा पूर्व के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में विकसित हुई, जिसमें एक बड़ा क्षेत्र शामिल था। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के अधिकांश स्थल सिंधु, घग्गर और उसकी सहायक नदियों के तट पर विकसित हुए। हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति भारत की पहली ज्ञात शहरी संस्कृति है। हड़प्पावासियों ने नगर नियोजन, स्वच्छता, जल निकासी व्यवस्था और चौड़ी सड़कों के साथ सबसे पहले शहरों का निर्माण किया। उन्होंने पके हुए ईंटों के दो मंजिला घर बनाए, जिनमें से प्रत्येक में एक बाथरूम, एक रसोई और एक कुआँ था। चारदीवारी वाले शहरों में अन्य महत्वपूर्ण इमारतें थीं जैसे कि ग्रेट बाथ, ग्रैनरीज़ और असेंबली हॉल। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हड़प्पावासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। शहरों में रहने वाले लोग अंतरंग और बाह्य व्यापार करते थे और मेसोपोटामिया जैसी अन्य सभ्यताओं के साथ संपर्क विकसित करते थे। वे उत्कृष्ट कुम्हार थे। विभिन्न स्थलों से विभिन्न प्रकार के बर्तन, खिलौने, मुहरें, मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। हड़प्पावासियों को धातुओं का तकनीकी ज्ञान और मिश्रधातु बनाने की प्रक्रिया का भी ज्ञान था। मोहनजोदड़ो में मिली एक नृत्यांगना की कांस्य मूर्ति हड़प्पावासियों के मूर्तिकला कौशल और सौंदर्यबोध की गवाही देती है। लोथल गुजरात में अहमदाबाद के ढोलका तालुक में स्थित एक डॉकयार्ड था। यह एक सुनियोजित शहर भी था। यह पश्चिमी दुनिया के साथ समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। गुजरात का एक अन्य महत्वपूर्ण शहर धौलावीरा था जबकि कालीबंगाम राजस्थान में था। गेंडा, पीपल के पत्तों और एक नर देवता के रूप में जाने जाने वाले एक सींग वाले गैंडे की छवियों वाली कई मुहरें हड़प्पावासियों की धार्मिक मान्यताओं पर प्रकाश डालती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे पौधों, जानवरों और प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे। वे शायद मृत्यु के बाद के जीवन में और आकर्षण और मंत्रों में भी विश्वास करते थे। कूबड़ वाला बैल, हाथी और गैंडे जैसी जानवरों की आकृतियों से उकेरी गई मुहरों से पता चलता है कि इन जानवरों को पवित्र माना जाता था। कई मुहरों पर 'पीपल' चित्रित पाया गया है। हड़प्पावासी लिखना जानते थे और उनकी अधिकांश मुहरों में किसी न किसी प्रकार की लिपि होती है। लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक कोई भी उस स्क्रिप्ट को समझ नहीं पाया है। नतीजतन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमारा ज्ञान केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। खुदाई में मिली विभिन्न मुहरों पर पुरुषों और महिलाओं की आकृतियों से पता चलता है कि लोग कताई और बुनाई की कला जानते थे। वे शायद कपास की खेती करने वाले पहले व्यक्ति थे। मेसोपोटामिया में बड़ी संख्या में सिंधु मुहरें मिलीं जो सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच संभावित व्यापार का संकेत देती थीं। 1800 ई.पू. तक हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा। हालांकि, ऐसा क्यों हुआ इसके सटीक कारणों के बारे में हमें पता नहीं है।

|

| प्राचीन भारत की संस्कृति |

वैदिक संस्कृति :- हड़प्पा सभ्यता के पतन के कुछ सदियों बाद उसी क्षेत्र में एक नई संस्कृति का विकास हुआ और धीरे-धीरे गंगा-यमुना के मैदानों में फैल गई। इस संस्कृति को आर्य संस्कृति के नाम से जाना जाने लगा। इस संस्कृति और इससे पहले की संस्कृति के बीच महत्वपूर्ण अंतर थे। आर्य सिंधु (सिंधु) और सरस्वती (जो अब अस्तित्वहीन है) नदियों के तट पर बस गए। उन्होंने जिन देवी-देवताओं की पूजा की, उनके सम्मान में उन्होंने कई भजनों की रचना की। इन्हें चार वेदों - ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में संकलित किया गया था। वेद शब्द का अर्थ है पवित्र, आध्यात्मिक ज्ञान का ज्ञान, इन वेदों को अचूक माना जाता था क्योंकि वे उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते थे। प्रारंभ में वेदों को मौखिक रूप से प्रसारित किया गया था। चूँकि प्रारंभिक आर्यों का हमारा ज्ञान इन वेदों पर आधारित है, इसलिए इस काल की संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहा जाता है। विद्वान, वैदिक काल को पहले और बाद के वैदिक काल में विभाजित करते हैं। पहले का प्रतिनिधित्व ऋग्वेद द्वारा किया जाता है जबकि बाद वाले को ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद सहित अन्य सभी वैदिक साहित्य द्वारा दर्शाया जाता है। दो महाकाव्य, रामायण और महाभारत तथा पुराण, हालांकि बहुत बाद में संकलित किए गए, लेकिन ये पहले के काल के जीवन और समाज पर भी प्रकाश डालते हैं। इस अवधि के लिए उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में लगभग 250 सूक्त हैं, जिन्हें नगरों का संहारक बताया गया है और भगवान अग्नि की स्तुति में 200 सूक्त हैं। क्या आप जानते हैं कि अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ के रूप में देखा जाता है?

समाज और धर्म :- यद्यपि आर्य समाज पितृसत्तात्मक था, फिर भी महिलाओं के साथ समान और सम्मान का व्यवहार किया जाता था। परिवार समाज की सबसे छोटी सामाजिक इकाई थी; कई परिवारों ने एक गाँव (ग्राम) बनाया और कई गाँवों ने एक विस बनाया। कई गाँवों ने एक जनजाति या जन का गठन किया, जिस पर राजन नामक एक प्रमुख का शासन था। उनका मुख्य कार्य जनजाति को बाहरी हमले से बचाना और कानून व्यवस्था बनाए रखना था। उन्हें सभा और समिति नामक दो परिषदों के सदस्यों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। पुरोहित धार्मिक कार्य करते थे जबकि सेनानी सैन्य गतिविधियों की देखरेख करते थे। इस स्तर पर राज्य या राज्य की कोई अवधारणा नहीं थी। हालांकि राजन का पद वंशानुगत हो गया था, लेकिन कमजोर और अक्षम या क्रूर पाए जाने पर उन्हें सत्ता से हटाया जा सकता था। उत्तर वैदिक काल में, समाज चार वर्णों में विभाजित था - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसे वर्ण-व्यवस्था भी कहा जाता था। प्रारंभ में इसका अर्थ था विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले लोगों की श्रेणियां लेकिन समय बीतने के साथ यह विभाजन वंशानुगत और कठोर हो गया। शिक्षकों को ब्राह्मण कहा जाता था, शासक वर्ग को क्षत्रिय कहा जाता था, किसान, व्यापारी और बैंकर वैश्य कहलाते थे जबकि कारीगर, शिल्पकार, मजदूर शूद्र कहलाते थे। उत्तर वैदिक काल में एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाना कठिन हो गया, इसके साथ ही, ब्राह्मणों ने भी समाज में एक प्रमुख स्थान पर कब्जा कर लिया।

उस समय की एक अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था थी चतुराश्रम की व्यवस्था या चार अलग-अलग चरणों में जीवन काल का विभाजन अर्थात ब्रह्मचर्य (गुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य, शिक्षा और अनुशासित जीवन की अवधि), गृहस्थ (पारिवारिक जीवन की अवधि), वानप्रस्थ क्रमिक अलगाव और संन्यास (सांसारिक जीवन से दूर आध्यात्मिक खोज के लिए समर्पित जीवन) का चरण। हालाँकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये चरण महिलाओं या निचले वर्णों के लोगों के लिए लागू नहीं थे। समाज द्वारा महिलाओं का सम्मान किया जाता था, स्वतंत्रता का आनंद लिया जाता था, शिक्षा तक पहुंच थी और अक्सर स्वयंवर के माध्यम से अपने साथी चुनने के लिए स्वतंत्र थे। पर्दा और सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। जीवन का अंतिम उद्देश्य धर्म, अर्थ और काम की खोज के माध्यम से मोक्ष या मोक्ष प्राप्त करना था।

प्रारंभिक वैदिक लोग प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे और उन्हें देवी-देवताओं के रूप में पहचानते थे। इंद्र, अग्नि, वरुण, मरुत उनके देवताओं में से कुछ थे जबकि उषा अदिति, पृथ्वी उनकी कुछ देवी थीं। ऋग्वेद में उल्लिखित कुछ सौर देवी-देवताओं में सूर्य, सावित्री और पुषाऊ हैं। यज्ञ वैदिक भजनों के जाप के साथ किया गया था। लोगों ने देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए आग में घी और अन्य सामग्री डाली। अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ के रूप में देखा जाता था। वैदिक लोगों ने व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जन के कल्याण के लिए प्रार्थना की। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक प्रथाओं में परिवर्तन आया। प्रारंभिक वैदिक काल के प्रमुख देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि और वरुण ने अपनी प्रमुखता खो दी और उनका स्थान देवताओं की एक नई त्रिमूर्ति ने ले लिया जहां ब्रह्मा ने सर्वोच्च स्थान का आनंद लिया, जबकि विष्णु संरक्षक बने और शिव ने त्रिमूर्ति को पूरा किया। धर्म अत्यंत कर्मकांडी बन गया। संस्कृत मंत्र, जो ब्राह्मणों का एकाधिकार थे, सभी धार्मिक कार्यों का एक अनिवार्य हिस्सा बन गए। इसने ब्राह्मणों को बहुत शक्तिशाली और यज्ञों को महंगा बना दिया। उनमें भागीदारी उच्च तीन वर्गों तक ही सीमित थी। राजाओं ने अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए अश्वमेध, राजसूय और वाजपेय यज्ञ किया। यह जानना बहुत दिलचस्प है कि वैदिक युग की संस्कृति के कुछ तत्व 3,000 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहे हैं और आज भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा बने हुए हैं। उत्तरार्द्ध वैदिक युग के अंत तक समाज में परिवर्तन होने लगे। पहली बार लोगों ने ब्रह्मांड की रचना, मृत्यु के बाद जीवन और जीवन के सार जैसी कुछ मान्यताओं पर चर्चा करना शुरू किया। ये ऐसे प्रश्न थे जिनका उपनिषदों में विस्तार से वर्णन किया गया है। आर्य मुख्य रूप से देहाती और कृषि करने वाले लोग थे। उन्होंने गायों, घोड़ों, भेड़ों, बकरियों और कुत्तों जैसे जानवरों को पालतू बनाया। उन्होंने अनाज, दालें, फल, सब्जियां, दूध और विभिन्न दुग्ध उत्पादों से युक्त सादा भोजन खाया। उन्होंने सोम नाम का पेय पिया। शतरंज के खेल, रथ दौड़ आदि उनके मनोरंजन के साधन थे। प्रारंभिक काल में कोई धन लेनदेन या कर नहीं था। बाली या स्वैच्छिक दान प्रचलित था। गाय धन की माप थी। जैसे-जैसे समय बीतता गया, लोहे के व्यापक उपयोग ने उनके भौतिक जीवन में बड़े बदलाव लाए। लोहे की कुल्हाड़ियों ने उन्हें जंगलों को साफ करने में सक्षम बनाया जिससे पूरे गंगा के मैदानों में कृषि का विस्तार हुआ। लोहे के औजारों के परिणामस्वरूप विविध शिल्प और प्रौद्योगिकी प्राप्त हुई। लोहे के हथियारों और घोड़ों के इस्तेमाल ने उन्हें युद्ध लड़ने और दुश्मनों के खिलाफ बेहतर बचाव करने में सक्षम बनाया। शिल्प की बढ़ती संख्या, अधिशेष भोजन की उपलब्धता और जनसंख्या की वृद्धि ने कौशल और शहरीकरण की विशेषज्ञता को जन्म दिया। कस्बों और शहरों का विकास हुआ और क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। सिक्के प्रचलन में आए। व्यापार, भूमि पर और जलमार्गों दोनो माध्यम से, भौतिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए किया गया था।

छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक, उत्तर भारत और ऊपरी दक्कन में कुछ सोलह बड़े क्षेत्रीय राज्य थे जिन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता था। उनमें से महत्वपूर्ण अंग, मगध, कोसल, काशी, कुरु और पांचाल थे।

लोकप्रिय धार्मिक सुधार:- यह अवधि (ईसा पूर्व 600 से ईसा पूर्व 200) न केवल देश की राजनीतिक एकता के लिए बल्कि सांस्कृतिक एकता के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत में दो बहुत महत्वपूर्ण धर्मों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जिन्होंने भारतीय जीवन और संस्कृति पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। ब्राह्मण खुद को अन्य वर्णों से श्रेष्ठ मानते थे और अभिमानी हो जाते थे। इससे ब्राह्मणवाद की अलोकप्रियता हुई और सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई। इसके अलावा, ब्राह्मणों के वर्चस्व के दावे पर क्षत्रियों की प्रतिक्रिया और एक बेहतर सामाजिक स्थिति के लिए वैश्य की मांग जैसे अन्य कारक भी थे। वैदिक धर्म बहुत जटिल और कर्मकांडी बन गया था। जिसके परिणामस्वरूप छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे इन नए धर्मों ने हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं और कई प्रथाओं को भी प्रभावित किया। माना जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जो चौबीस तीर्थंकरों में से पहले थे और अंतिम तीर्थंकर महावीर के रूप में प्रकट हुए और जैन सिद्धांतों को अंतिम आकार दिया। जैनियों ने कठोर तपस्या पर बहुत जोर दिया। भगवान महावीर ने पांच प्रतिज्ञा लेने के लिए कहा - झूठ नहीं बोलने के लिए; जीवन को चोट पहुंचाने के लिए नहीं; संपत्ति के मालिक नहीं; चोरी नहीं करना; और पवित्रता (ब्रह्मचर्य) बनाए रखने के लिए। उन्होंने जैनियों को सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान के त्रि-मार्ग का पालन करने के लिए भी कहा। बाद में, जैन दो संप्रदायों श्वेतांबर (सफेद कपड़े वाले) और दिगंबर (नग्न वाले) में विभाजित हो गए। जैन धर्म के अधिकांश अनुयायी व्यापारिक समुदाय से हैं।

दूसरे आंदोलन का नेतृत्व गौतम बुद्ध (563-483 ईसा पूर्व) ने किया था, जो महावीर के समकालीन थे। उन्होंने चार आर्य सत्यों की शिक्षा दी। उनका मार्ग मध्यम मार्ग था। उनका मानना था कि इस दुनिया में दुख है और हमारी इच्छा ही उस दुख का कारण है और इसे अष्टांगिक मार्ग (अष्टांगिका मार्ग) का पालन करके जीता जा सकता है। अष्टांग मार्ग में शामिल हैं: (१) सही समझ, (२) सही विचार, (३) सही भाषण, (४) सही कार्रवाई, (५) सही आजीविका, (६) सही प्रयास, (७) सही दिमाग (८) सही एकाग्रता। मूल रूप से ये दोनों आंदोलन रूढ़िवादी और कर्मकांडी ब्राह्मणवादी धर्म के खिलाफ थे। दोनों सुधारकों ने अच्छे नैतिक जीवन और नैतिकता के महत्व पर जोर दिया।

इन्हे भी देखें

Citizenship Sanvidhan bhag 2 hindi | नागरिकता

Fundamental Duty sanvidhan bhag 4 | मूल कर्तव्य

President sanvidhan bhag 5 | भारत के राष्ट्रपति

Sanvidhan bhag 1 | संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र

Sanvidhan bhag 4 DPSP | राज्य के नीति निदेशक तत्व

Vice-president sanvidhan bhag 5 Union । भारत के उपराष्ट्रपति

0 टिप्पणियाँ