मौर्य कालीन भारतीय कला-संस्कृति

Mauryan Indian Art- Culture

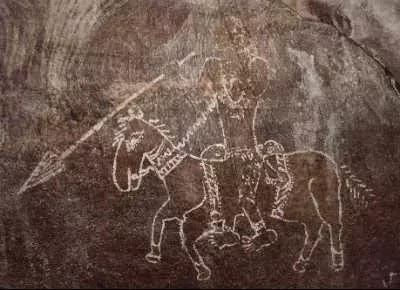

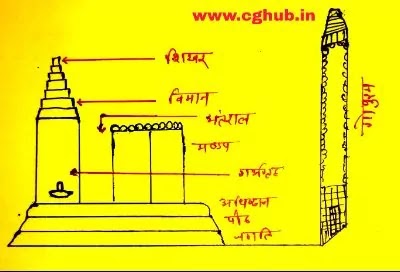

सम्राट अशोक ने बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं को दिखाने के लिए 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। मेगस्थनीज के अनुसार, पाटलिपुत्र की भव्यता फारस के शहरों से मेल खाती थी। अशोक के शिलालेख पत्थर के खंभों पर खुदे हुए थे जो पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर के एकल स्तंभों से बने थे और उनके शीर्ष पर राजधानियाँ थीं। सभी अशोक के अभिलेखों में सबसे अच्छा संरक्षित लौरिया नंदनगढ़ (बिहार) में है। जो एक सराहनीय इंजीनियरिंग उपलब्धि है। रामपुरा की सांड राजधानी भी मौर्यकालीन मूर्तिकला का एक और बेहतरीन उदाहरण है। सारनाथ सबसे प्रसिद्ध राजधानी है, जिसमें चार शेर और धर्मचक्र दिखाई देते हैं। आप इससे परिचित होंगे क्योंकि इसे भारत गणराज्य के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। स्तम्भों के अतिरिक्त कुछ मौर्यकालीन आकृतियाँ भी प्रकाश में आयी हैं। स्तंभों की तरह, इन आकृतियों को एक अद्वितीय सतह चमक (जिसे अब मौर्य पॉलिश कहा जाता है) के साथ पॉलिश किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी सदियों के बाद भी इस चमक ने अपनी चमक नहीं खोई है। मौर्य वास्तुकला का एक अन्य उल्लेखनीय पहलू चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। लोमश ऋषि (अपने प्रभावशाली प्रवेश द्वार के साथ) और सुदामा गुफाएं ऐसी वास्तुकला के उदाहरण हैं ठोस चट्टान से काटी गई इन गुफाओं को अशोक ने गैर-बौद्ध भिक्षुओं के लिए उपलब्ध कराया था। इन गुफाओं ने रॉक कट आर्किटेक्चर की शुरुआत को चिह्नित किया जिसे बाद के शासकों द्वारा भी संरक्षण दिया गया था। उनके शिलालेखों को स्थानीय भाषा और स्थानीय लिपि में अंकित किया गया था।

|

| मौर्य कालीन भारतीय संस्कृति |

मौर्य सांस्कृतिक विकास

गौतमीपुत्र सतकर्णी और उनके पुत्र वशिष्ठपुत्र पुलवामी सातवाहन काल में बहुत शक्तिशाली हो गए। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, जंगलों को साफ किया, सड़कें बनाईं और अपने राज्य को अच्छी तरह से प्रशासित किया। नए नगरों का उदय हुआ और फारस, इराक और कंबोडिया जैसे दूर-दराज के देशों के साथ व्यापार किया जाने लगा।

कलिंग का खारवेल, एक अन्य राज्य जो मौर्यों के बाद महत्व की स्थिति में पहुंच गया । कलिंग में आधुनिक उड़ीसा और उत्तरी आंध्र के कुछ हिस्से शामिल थे। इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक खारवेल था। उदयगिरी पहाड़ियों पर एक जैन गुफा में हाथीगुम्फा शिलालेख हमें उनके शासनकाल का विस्तृत विवरण देता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह आसानी से समझने योग्य नहीं है। यह निश्चित रूप से ज्ञात है कि वह एक महान प्रशासक होने के साथ-साथ एक बहादुर योद्धा भी थे। उन्होंने सड़कों और उद्यानों के निर्माण जैसे धर्मपरायणता और जनोपयोगी कार्यों को अंजाम दिया।

कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को दक्षिण भारत कहा जाता है। यह चोल, चेरों और पांड्यों का क्षेत्र था जो लगातार एक दूसरे के साथ युद्ध में थे। इन राज्यों और लोगों के जीवन के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत संगम साहित्य है। यही कारण है कि ईसा पूर्व पहली शताब्दी की शुरुआत से यह अवधि ई.पू. दूसरी शताब्दी ईस्वी के अंत तक को दक्षिण भारत के इतिहास का संगम काल कहा जाता है।

चोल :-

करिकाल इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। उसने चेरों और पांडवों की संयुक्त सेना को हराया। वह सीलोन से एक आक्रमण को पीछे धकेलने में सफल रहा। करिकाल को कई कल्याणकारी गतिविधियों का श्रेय दिया गया है। उन्होंने नहरों को खोदा ताकि कावेरी नदी के पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। करिकाल ने साहित्य और कला के कार्यों को संरक्षण दिया। वे वैदिक धर्म के अनुयायी थे।

पांड्य

पांड्य साम्राज्य की स्थापना एक महिला साम्राज्ञी ने की थी। उसने एक विशाल सेना बनाए रखी। उन्होंने व्यापार को भी प्रोत्साहित किया और कला के साथ-साथ साहित्य को भी संरक्षण दिया। जीवन और संस्कृति इस काल के लोग सादा जीवन जीते थे। वे संगीत, नृत्य और कविता के शौकीन थे। ड्रम, बांसुरी, पाइप आदि जैसे कई संगीत वाद्ययंत्र लोकप्रिय थे। अधिकांश लोग घाटियों में रहते थे और उनमें से अधिकांश किसान थे। अन्य चरवाहे थे। कारीगर और शिल्पकार भी थे जो मुख्य रूप से कस्बों में रहते थे। विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में व्यापारी थे और व्यापार समुद्र के द्वारा किया जाता था।

विदेशी समाज

विदेशी समाज यूनानी, कुषाण, शक और पार्थियन यवन कहलाते थे। वे जल्द ही भारतीय समाज में विलीन हो गए और भारतीय नामों को अपनाया और अंतर-विवाह किया। यहां तक कि उनके सिक्कों पर भी विष्णु, गणेश और महेश जैसे भारतीय देवताओं के चित्र लगे होने लगे। यह तथ्य कि उन्होंने भारतीय समाज को आसानी से अपना लिया था, यह समझा सकता है कि विदेशी शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण क्यों दिया। हर्षवर्धन के युग के राजा हर्षवर्धन ने फैसला किया कि उन्हें छोटे युद्धरत शासकों को अपने अधीन करना होगा और उन्हें अपने अधिकार में लाना होगा। ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने जीवन के छह महत्वपूर्ण वर्ष समर्पित किए। चीनी यात्री ह्वेनसांग और उनके दरबारी कवि बानभटट ने हर्ष के शासनकाल का विस्तृत विवरण दिया है। ह्वेनसांग के अनुसार, राजा हर्षवर्धन के पास एक कुशल सरकार थी। वह आगे हमें बताता है कि परिवार पंजीकृत नहीं थे और कोई जबरन मजदूरी नहीं थी।

हर्ष की धार्मिक गतिविधियाँ

क्या आप जानते हैं कि हर्ष ने कई अस्पताल और विश्राम गृह बनवाए थे? उन्होंने कई धर्मों विशेषकर बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को अनुदान भी दिया। बाद में अपने जीवन में हर्ष का झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति अधिक हो गया। हर्ष की साहित्यिक गतिविधियों में कुछ महत्वपूर्ण नाटक थे नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिता। उसने अपने चारों ओर विद्वान पुरुषों को इकट्ठा किया जैसा कि ह्वेन त्सांग और बानभटट की रचना से स्पष्ट है। बाण भट्ट ने हर्ष की प्रसिद्ध जीवनी, हर्षचरित के साथ-साथ साहित्यिक कृति कादंबरी भी लिखी।

दक्कन और दक्षिण के राज्य

हमने अभी सातवाहनों के बारे में जाना है जिन्होंने लंबे समय तक दक्कन को नियंत्रित किया था। उनके पतन के बाद, दक्कन में कई छोटे राज्य आ गए। उनमें से पहला वाकाटकों का था, जिन्होंने एक मजबूत राज्य बनाने की कोशिश की, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिके, वाकाटकों के बाद वातापी और कल्याणी के चालुक्य आए। पुलकेशिन चालुक्य वंश का एक शक्तिशाली शासक था। चालुक्य राष्ट्रकूटों (उत्तर की ओर) और पल्लवों (दक्षिण की ओर) से लड़ते रहे। 753 ई. में चालुक्य शासन का अंत हो गया जब राष्ट्रकूटों ने उन्हें पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय ने फारस के राजा खुसरो द्वितीय के पास एक राजदूत भेजा। चालुक्यों ने कला के साथ-साथ धर्म को भी संरक्षण दिया। वे दक्कन की पहाड़ियों में मंदिरों और गुफा मंदिरों का निर्माण करते हैं। एलोरा गुफाओं की कई मूर्तियां इस समय चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के संरक्षण में बनाई गई थीं।

0 टिप्पणियाँ